39. 21 settembre 2023 – Houston

Qui non è Nuova York – Verso sud con Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi

Lyndon Baines Johnson, nell’ideare la sua Biblioteca presidenziale ad Austin che abbiamo visitato prima di puntare su Houston, ha tenuto un profilo più basso rispetto agli altri leader della Casa Bianca incontrati finora, fatta eccezione per Jimmy Carter. Niente di spettacolare, a partire dall’edificio in stile modernista sugli spazi donati dalla Università del Texas, il suo Stato natale. In questo senso, l’immagine di Johnson che si ricava dalla visita rischia di conformarsi a quella di un “presidente minore”, transitorio, che forse la gran parte del pubblico si è fatta negli Anni ’60: un vice presidente che finisce nella stanza ovale solo perché il suo diretto superiore, John F. Kennedy, è stato ucciso nel 1963; e poi un presidente che, eletto in proprio sull’onda di quella tragedia nel novembre del 1964, non cerca la rielezione nel 1968 perché è stato incapace di finire la guerra in Vietnam.

Niente è più lontano dalla verità. Johnson è stato un animale politico vero, intenso, paragonabile per la dedizione all’ufficio forse soltanto a Richard Nixon, con cui ha condiviso una umile storia familiare di partenza: entrambi nati nella povertà rurale, uno in California e l’altro in Texas, ed entrambi cresciuti in case senza elettricità.

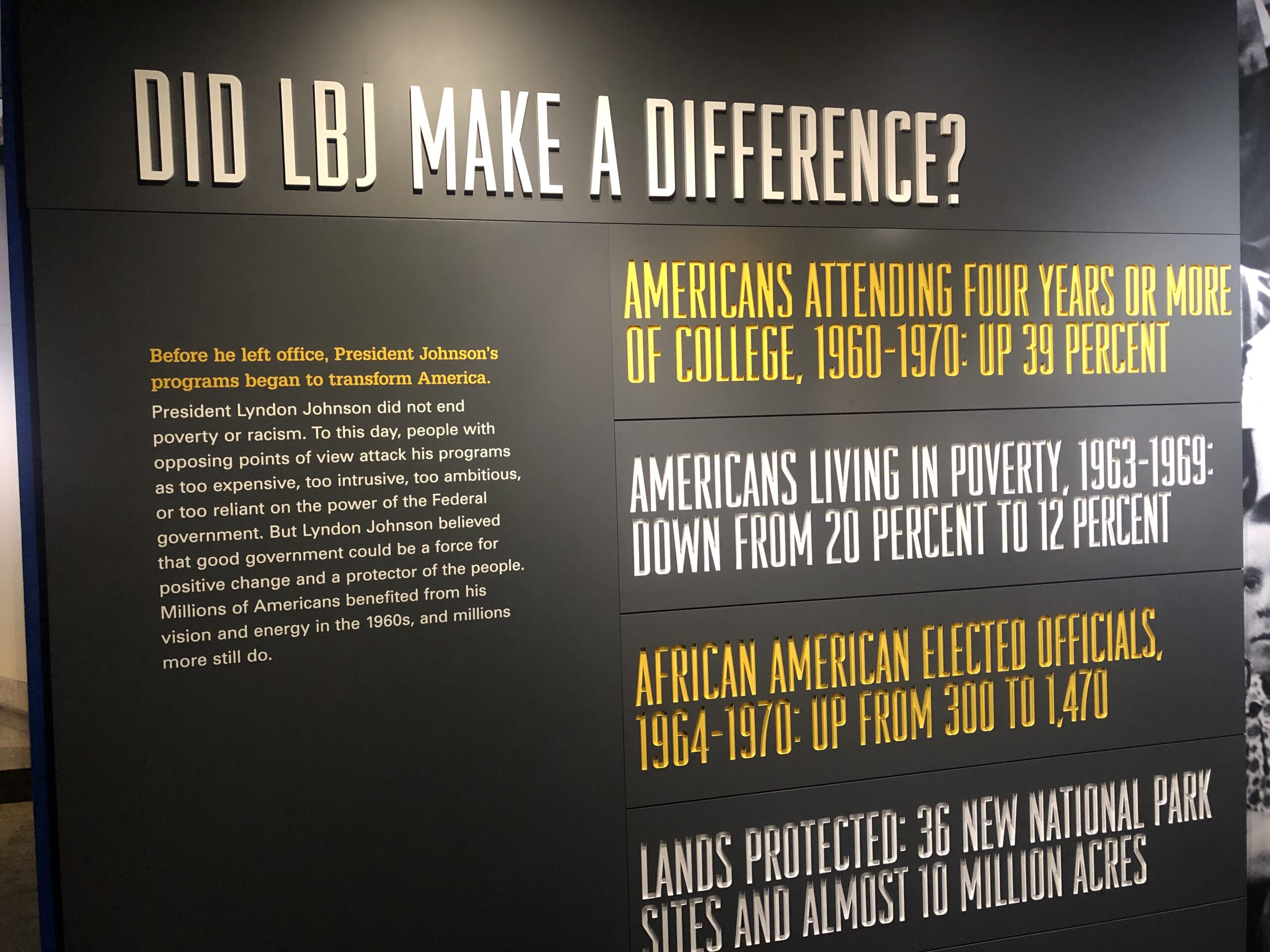

Johnson, nei suoi cinque anni e mezzo alla Casa Bianca, ha ottenuto più vittorie legislative di tutti gli altri presidenti del dopoguerra. Quando si scorre l’elenco delle leggi firmate da lui, su un modesto pannello in bianco e nero nell’ala dedicata alla politica interna, si capisce la sua grandezza. Si dirà che le leggi sui diritti civili e sul diritto di votare esteso a tutti avevano avuto in Kennedy il convinto propugnatore, e che Johnson ha “ereditato” un successo scontato. Non lo era affatto, invece, e Johnson ebbe la lucidità di imporre l’agenda del suo predecessore al proprio partito, il Democratico, diviso tra sudisti segregazionisti e nordisti favorevoli al progresso civile.

Per vincere, dovette fare affidamento sui Repubblicani, che erano all’opposizione, e che votarono a favore in una percentuale più alta dei Democratici. Riuscire ad essere il regista di leggi bipartisan di tale rilievo non è da tutti, ma Johnson ebbe successo. E non solo sui diritti civili. Anche in economia, non disperse tutto il lavoro fatto da Kennedy sulla battaglia per la riduzione delle tasse. JFK aveva capito che dare incentivi fiscali agli imprenditori e ai lavoratori era il modo giusto per sviluppare l’economia, e preparò un piano di tagli alle tasse. Non ebbe il tempo di realizzarlo, ma anche a quello ci pensò il suo successore.

L’istituto della mutua per tutti gli americani oltre i 65 anni e dell’assistenza sanitaria per i poveri è oggi dato per scontato. Semmai si discute se e quando il meccanismo delle garanzie andrà riformato, per non finire in bancarotta e trascinare ancora più in basso il deficit pubblico. Ma questo è un altro discorso, per un altro giorno. Quello che resta agli atti come una conquista ormai irrinunciabile sono Medicare e Medicaid, le due assicurazioni sanitarie pubbliche che sono le travi portanti del welfare americano. Ed è stato Johnson a firmare le loro leggi istitutive.

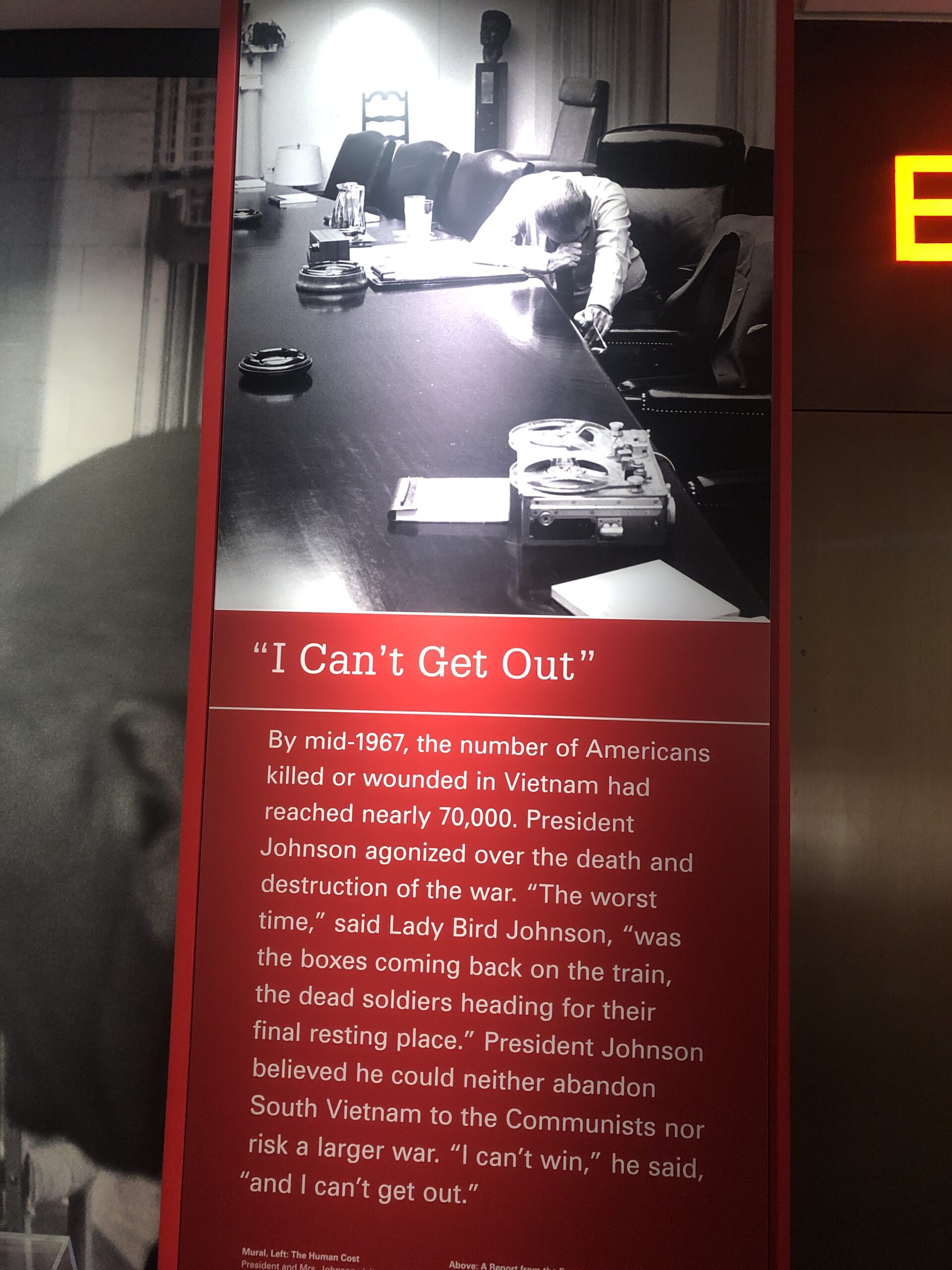

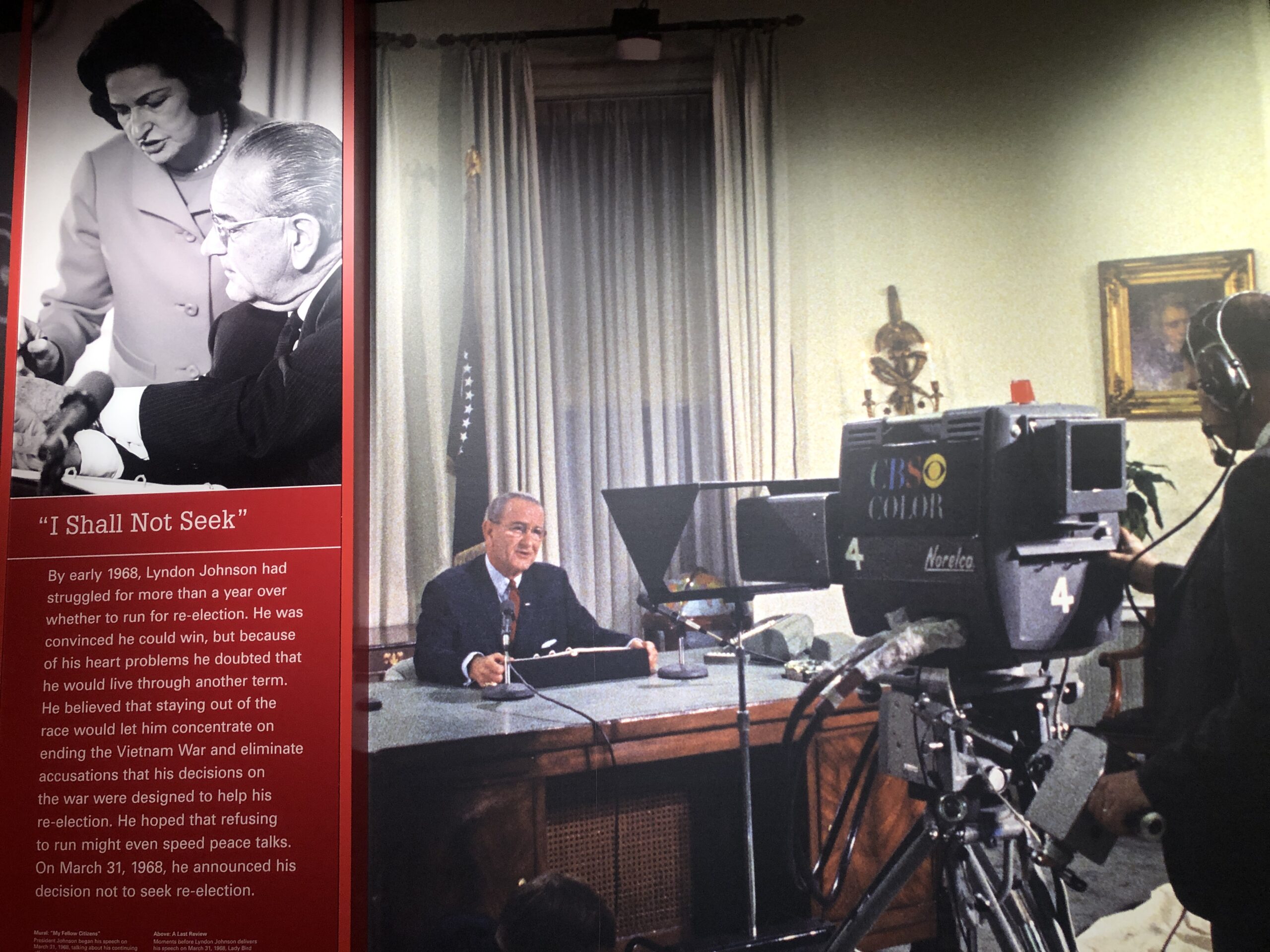

Queste vittorie legislative sono di una portata storica unica, e se sono oggi sostanzialmente snobbate nel ricordo dell’opinione pubblica popolare è perché Johnson è stato poi sommerso da un problema che non aveva creato lui, la difesa del Vietnam del sud contro gli attacchi del Vietnam del nord. Anticomunista lo era sempre stato, come del resto Kennedy, ma il precipitare della situazione militare in Vietnam, combinato con le rivolte universitarie sfociate in proteste violente in patria, tolsero morale e forza politica a Johnson. La sua decisione di fermare i bombardamenti sul Vietnam del nord trovò per breve tempo una pelosa solidarietà a sinistra, ma fu di fatto l’anticamera alla sua fine da presidente.

Che i suoi anni da presidente, preceduti dalla carriera in Congresso e minati da gravi guai di salute – subì tre attacchi al cuore, il primo a 47 anni che lo convinse a smettere di fumare – fossero una miniera di pensiero e di azioni da scavare, lo dimostra il fatto che la biografia più importante su di un presidente sia quella proprio su LBJ di Robert Caro, che ci sta ancora lavorando. Caro ha già pubblicato quattro volumi sulla sua vita, e sta completando il quinto sugli anni successivi al suo ritiro dalla politica attiva. È il tributo che LBJ merita, e che riscatterà l’insufficiente fama di cui ha goduto finora.

Dopo Johnson, la meta di oggi era Houston, la quarta città americana e la più popolosa del Texas. Strada facendo, però, abbiamo coperto due tappe obbligate, una nel futuro e una nel passato del Texas. Sei mesi fa Elon Musk aveva annunciato di voler fondare una nuova città nella contea di Bastrop, a 50 chilometri da Austin. In quella zona, il padrone di X (ex Twitter) ha già sedi e fabbriche delle sue aziende Tesla, Boring e Space X, e intende costruire case ad affitto calmierato per i dirigenti e i dipendenti delle sue società. Saprà, l’imprenditore vulcanico, realizzare un villaggio abitativo utopico nel Texas, lo Stato in cui ha scelto di investire voltando le spalle alla California? Si vedrà.

Su New Braunfels, invece, è già stata scritta la parola fine. Ci siamo fermati per trovare tracce della prima immigrazione tedesca in Texas, alla metà dell’Ottocento, e abbiamo visitato la sola testimonianza a disposizione, il museo SophieNBurg. È ordinato, ricco di reperti, e offre una serie di situazioni di vita vissuta in una ricostruzione sommaria delle attività delle prime famiglie scappate dalla Germania per evitare le repressioni religiose e politiche, e l’alta tassazione. Le prime scuole, pubbliche o religiose, istituite subito dopo l’insediamento, insegnavano tedesco e inglese. L’organizzazione sociale della cittadina, come emerge dal materiale del tempo andato esposto nelle bacheche, rispecchia lo spirito e la mentalità dei tedeschi, sempre meticolosi e precisi. Speravamo in qualcosa di più vivo, da questa visita, ma la curatrice si è limitata a dire che c’è un calendario annuale di esposizioni e mostre. Venite e vedrete… La delusione maggiore è stata comunque nel giro per le vie della cittadina. Nessun palazzo, negozio o abitazione che ti faccia respirare un minimo di atmosfera germanica.

Quando Fred Olmsted – prima di disegnare Central Park a New York – fece il suo viaggio al sud del Stati uniti nel 1952-1954 per studiare il peso dello schiavismo sull’economia e le esperienze delle comunità tedesche arrivate nella prima metà dell’Ottocento, documentò l’azione della Mainzer Adelsverein, associazione fondata dal principe Carl of Solms-Braunsfeld, stretto amico della regina inglese, che mandò 150 famiglie tedesche in Texas. Arrivati nell’area che doveva essere il “paradiso” promesso, scrive Olmsted, gli immigrati capirono che erano stati vittime di una truffa immobiliare. Allora se ne andarono, e dopo tanto vagare si fermarono alla confluenza tra i fiumi Comal e Guadalupe e decisero di chiamare l’insediamento Neu Braunfels.

Dopo aver letto il libro di Olmsted, uno si aspetterebbe un approfondimento di questa storia nel museo, o da qualche parte in città. Noi non l’abbiamo trovato. Dalla rivista SophieNBurg estate-autunno 2023, che ci hanno consegnato all’uscita, abbiamo appreso però che il prossimo 8 ottobre ci sarà la celebrazione per il 90esimo anniversario del Museo. Peccato che non potremo esserci, magari uscirà qualche nuova documentazione sulla prima colonia tedesca in America.

Di particolare interesse, sarebbe avere maggiori dettagli sulle osservazioni scritte per il New York Times da Olmsted a proposito delle fattorie gestite dai tedeschi in questa area. Non avevano schiavi, se non in rarissimi casi, ma solo dipendenti liberi. La resa delle loro imprese, per fatturati e profitti, era di gran lunga superiore a quella delle fattorie di soli schiavi, che – trattati come bestie – non avevano incentivi a lavorare e facevano il meno possibile, non trovando alcuna soddisfazione nel lavoro.

Dimenticate gli stereotipi di una Houston interessata solo al petrolio o, al massimo, famosa solo per i suoi ospedali (che, insieme ai centri di ricerca medica, rappresentano il più grande centro al mondo di istituzioni nel campo della medicina).

Houston è anche un centro culturale vivace, con musei di livello mondiale e un’offerta di ristoranti eccellenti di tutti i tipi, ed è una delle città più multiculturali e multietniche dell’America, con i bianchi non ispanici in minoranza, il 23,3% dei 2,4 milioni di abitanti secondo l’ufficio USA del Censo, gli ispanici e Latino al 45,8%, i Neri o Afro Americani al 22,4% e gli asiatici americani al 6,5%.

Ce l’ha fatto capire una coppia straordinaria di ricercatori italiani: Eleonora Bartoli e Alessandro Alabastri, lei laureata in Neuroscienza alla Libera università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ora assistente professore al Baylor college of medicine e ricercatrice specializzata in Neuroscienza cognitiva, lui laureato in Fisica e Ingegneria al Politecnico di Milano e ora assistente professore al dipartimento di Ingegneria elettrica e Computer della Rice University. Li incontriamo proprio il giorno in cui, in Italia, l’Istituto italiano di tecnologia di Genova celebra i primi 20 anni di attività: è l’istituto dove Eleonora e Alessandro si sono conosciuti, mentre lavoravano al loro dottorato. Altra coincidenza: Eleonora è novarese come Maria Teresa, mentre Alessandro è di Piacenza.

“Conseguito il PhD, volevamo fare un’esperienza di un paio d’anni in America, in uno stato del west o del sud, perché ci piace un clima caldo – ci racconta Alessandro -. Eleonora ha ricevuto per prima un’offerta qui a Houston, io a Berkeley in California. Quando dopo qualche mese sono venuto a trovarla, grazie all’introduzione di un amico ho conosciuto il responsabile di un progetto di ricerca (P.I., Principal Investigator) nel mio campo, che mi ha invitato a partecipare alle discussioni del suo gruppo e dopo una settimana mi ha assunto”. Un tipo di selezione e una velocità di decisione molto diversi dai meccanismi italiani… “Sì, qui intendono le raccomandazioni in modo positivo – conferma Alessandro -. Se uno ti presenta come bravo, ci credono, ti assumono, ti responsabilizzano senza esitare ma se poi non vai bene ti possono liquidare subito. Il P.I. ha grande indipendenza e discrezionalità nel gestire i suoi fondi per la ricerca. E anche ogni ricercatore può avere presto un suo gruppo da gestire in modo indipendente. In Italia la struttura è molto più gerarchica, i giovani ricercatori devono seguire la traccia di chi sta sopra e anche per questo c’è meno libertà di innovare”.

Trasferiti tutti e due nel 2015, Eleonora e Alessandro pensavano di restarci un paio d’anni e invece sono ancora qui. “Ci siamo ambientati inaspettatamente presto – ricorda Alessandro -. I nostri campus sono in città, in una bella zona. La comunità che frequentiamo è molto internazionale, fatta di giovani e professionisti nella scienza. La città è in continua crescita: tra qui e downtown stanno costruendo un incubatore di imprese e Rice farà un acceleratore di startup. La scena culturale e artistica è vivace e ci siamo fatti presto molti amici”.

Alessandro fa ricerca nel campo dell’Ottica e della Fotonica. “In pratica studio come la materia reagisce a impulsi ultra veloci di laser – spiega -. E sono focalizzato su un paio di applicazioni: come usare la luce per accelerare reazioni chimiche e come usare la luce solare per purificare l’acqua. A questo proposito, con il mio gruppo di ricercatori e in collaborazione con una startup di Austin stiamo partecipando a una competizione lanciata dal dipartimento di Energia (DOE) americano per mettere a punto un nuovo sistema di desalinizzazione dell’acqua, più efficiente, meno complesso e meno costoso di quelli finora usati. Partiti in 160 squadre a livello nazionale, siamo rimasti in otto team a competere. Speriamo di preparare il nostro prototipo entro il prossimo marzo”.

Chiediamo a Alessandro che cosa ne pensa del vecchio tormentone sulla “fuga dei cervelli”. “Credo sia un bene che i ricercatori facciamo un’esperienza all’estero, dove siamo molto apprezzati perché la nostra preparazione universitaria italiana è ottima – risponde -. Ma bisogna saper riattirare i cervelli in Italia. È il problema è quello già citato, della gerarchia che ostacola l’innovazione, oltre al fatto che in America l’università compete con l’industria per conquistare i talenti e li paga oltre il doppio che in Italia”.

La ricerca di Eleonora invece è incentrata sullo studio dell’attività del cervello in pazienti affetti da crisi epilettiche. “I malati gravi sono ricoverati al Baylor college of medicine e tenuti sotto osservazione, con sensori impiantati nel cranio – spiega -. Quando si scatena una crisi, l’immagine dell’attività elettrica del cervello può far capire che cosa scatena la crisi e suggerire una cura. Ma prima di quello, io chiedo ai pazienti di collaborare sottoponendosi a esperimenti per indagare i meccanismi della memoria. È una ricerca affascinante perché come funziona il cervello è ancora perlopiù un mistero”.

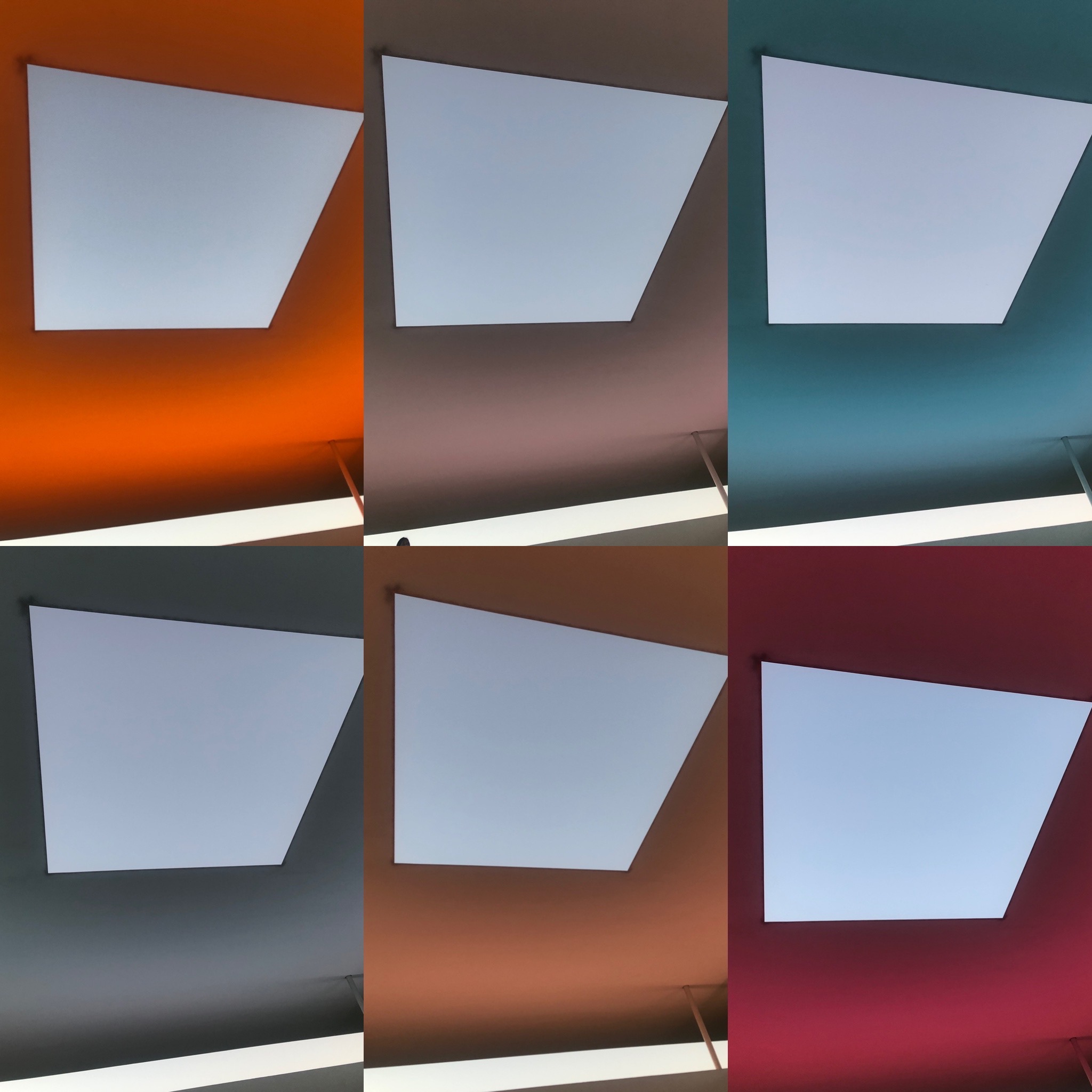

Chiacchieriamo bevendo una birra al bar studentesco della Rice university, dopo aver ammirato al tramonto lo spettacolo di luci di “Twilight Epiphany”, uno degli “Skyspaces” di James Terrel, installato nel campus: una “stanza” con panchine lungo le pareti su cui si può sedere una ventina di persone, e con una apertura nel tetto attraverso cui si vede il cielo, mentre il soffitto si illumina di colori in continuo cambiamento.

Poi andiamo a cena in un ottimo nuovo ristorante israeliano, Hamsa, vicino al campus. Scienza, arte, buona cucina. Unico cruccio di Eleonora e Alessandro, che amano gli sport all’aperto e specialmente in montagna: il paesaggio attorno a Houston è piatto, la natura poco attraente.

Cliccare sulle foto per leggere le didascalie