35. 17 settembre 2023 – Dallas

Qui non è Nuova York – Verso sud con Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi

Due eventi in una mattina, Fort Worth è stata generosa e ci ha riservato una sorpresa. Ci siamo venuti di buonora da Albany per non perdere “The Herd”, la mandria. È la doppia manifestazione quotidiana, alle 11.30 e alle 16.30, in cui i cowboy sfilano con i loro bovini dalle lunghe corna, i Texas Longhorns, per la via principale della città a 40 chilometri da Dallas. È il solo posto nel west che mantiene questa tradizione della sfilata, che si svolge nello stradone davanti allo StockYards, dove si teneva la borsa del bestiame vivo. All’inizio del Novecento qui vendevano un milione di capi all’anno, poi il business è via via declinato ed è finito alla metà del secolo scorso. La razza dei bovini Longhorn è di origine selvatica, e i capi sono di dimensioni enormi: le corna si allargano per un raggio di due metri, e il peso arriva ai 550 chili. L’uso classico era sempre stato quello alimentare, ma sono diventate scomode da trasportare e quindi da allevare. Una volta, nelle sfilate con cui i vaccari li portavano al mercato vero per essere venduti, c’erano mandrie fino a duemila esemplari; oggi ne abbiamo contate alcune decine, campioni per mantenere viva la razza e la tradizione e per sostenere l’economia turistica di contorno: sulla via principale del centro storico si alternano infatti steakhouse e negozi di stivali, selle e cappelli western. I turisti che cercano un feeling texano senza affrontare la durezza dei ranch reali, qui hanno un surrogato dignitoso.

Ma quelli che sono venuti qui stamane di sfilate se ne sono godute due. Il Messico ha conquistato la libertà dalla Spagna il 16 settembre del 1810, e oggi i messicani-americani hanno celebrato la loro Giornata nazionale di Indipendenza con una sfilata, che si è svolta dopo quella dei bovini texani. È stata una manifestazione in cui bandiere messicane, texane, americane, dopo i due inni nazionali del Messico e degli Stati Uniti, hanno accompagnato le evoluzioni dei cowboy ispanici e i balli popolari dei bambini e delle donne in costume. Ci sono venuti in mente i chicanos di San Diego, messicani-americani pure loro, che avevamo visto rivendicare invece il loro orgoglioso e forte distacco razziale rispetto agli americani bianchi.

L’America è un continuo laboratorio di integrazione tra le etnie e le culture, e i tempi variano da Stato a Stato, da tradizione a tradizione.

Dacci oggi il nostro museo quotidiano, non è un comandamento rigido ma cerchiamo di rispettarlo. È anche questo un modo di capire la gente: chi li crea, chi li frequenta, ovviamente oltre a quello che c’è dentro. Così ne abbiamo visitati due oggi, che più diversi non si può.

Il Kimbell Museum è una bella storia di generosità, e di eccellenza artistica. Il fondatore Kay Kimbell – nato nel 1886 e morto nel 1964 – è stato un imprenditore locale seriale, che aveva messo insieme una settantina di imprese di business variegati, dal settore alimentare alle assicurazioni. Con la fortuna accumulata è diventato un collezionista insaziabile, grazie alla moglie Velma che nel 1931 lo portò ad una fiera d’arte a Fort Worth. Comprò lì il suo primo quadro di un pittore inglese, e non ha più smesso. Kimbel affidò il suo patrimonio alla Fondazione di famiglia, che nell’ottobre del 1972 costruì la prima sede del museo, disegnata dall’architetto estone-americano Louis Kahn, per contenere le opere collezionate. Il magazzino di Kimbell è considerato una delle migliori selezioni di arte europea dal 1200 a Picasso. In continua crescita per nuove acquisizioni, il museo ha deciso di raddoppiare gli spazi espositivi commissionando all’italiano Renzo Piano una seconda sede, inaugurata nel novembre del 2013, di fronte a quella originaria. Dopo la bella scoperta del museo di Albany ieri, Fort Worth oggi è la conferma di quanto possa essere facile cadere nei pregiudizi. Uno di questi, che capita di sentire di frequente parlando con chi non è curioso abbastanza per cercare le cose nuove dell’America, è quello di condannare il Texas e i texani alla fama di gente rozza, ignorante.

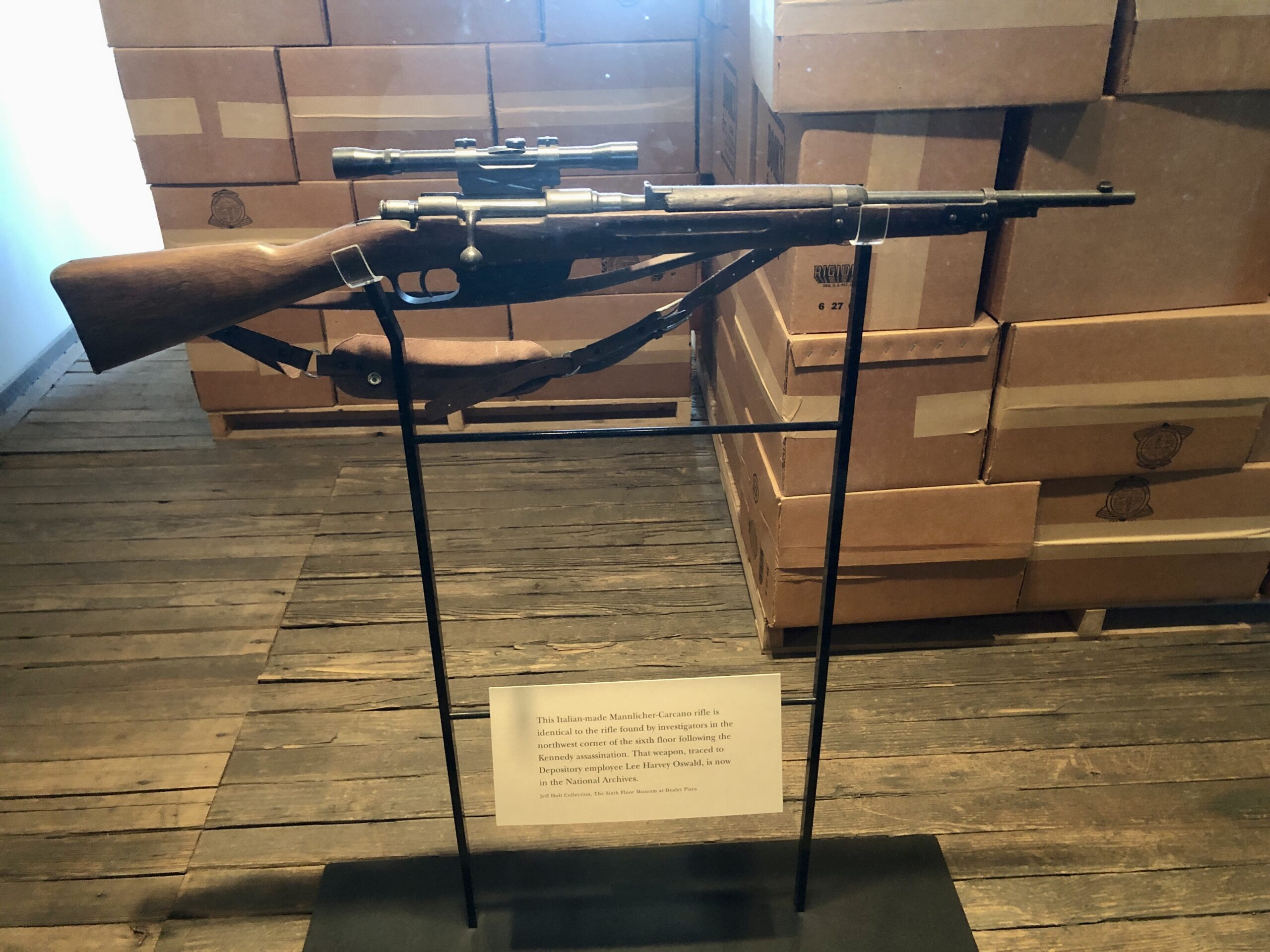

Andiamo a Dallas, la meta di oggi. Il secondo museo è “The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza”. E il “sesto piano”, a Dallas, è per antonomasia quello dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Da quell’edificio di Downtown, ancora oggi perfettamente conservato 60 anni dopo il 22 novembre 1963, Lee Oswald ha sparato con un fucile di fabbricazione italiana, il Mannlicher-Carcano, al giovane presidente Democratico che passava lì sotto, nell’auto scoperta con Jacqueline al suo fianco.

Kennedy è morto un’ora dopo all’ospedale, e quell’evento ha prodotto milioni di ore di inchieste governative e giornalistiche, migliaia di libri, decine di film. E una serie di investigazioni basate su migliaia di testimonianze dirette, di interrogatori e di deposizioni, di teorie balistiche e acustiche sempre nuove, e di ipotesi psicologiche accattivanti.

Il tutto aveva generato, si sa, un rapporto del Congresso, benedetto allora dalla ufficialità scientifica e politica e poi smentito da altre analisi e ricerche alternative. Il cospirazionismo non è nato con Kennedy (anzi, con ‘i’ Kennedy, vista la fine del fratello di JFK, Robert) ma da quell’attentato è diventato una chiave di lettura inesauribile.

Quando già avevamo fissato la visita a Dallas, proprio per ‘capire’ il fascino del mistero di quell’assassinio che aveva turbato la nostra generazione, il New York Times ha sparato una intervista-bomba e annunciato l’ennesimo capitolo sulla morte di JFK. Uno degli agenti del servizio segreto che proteggeva il presidente, Paul Landis, ha rivelato in un libro che uscirà il 10 ottobre (“The Final Witness”, L’ultimo Testimone, Chicago Review Press) particolari che possono cambiare la ricostruzione di che cosa accadde a Dallas quel 22 novembre del 1963. E sembrano avvalorare la tesi che ci fu più di un killer a sparare. L’agente Landis sostiene di aver trovato lui il cosiddetto “magico proiettile” che, secondo la versione ufficiale, ha colpito Kennedy da dietro, è uscito dalla sua gola e poi ha colpito il governatore del Texas John Connally nella schiena, nel petto, al polso e alla coscia. Landis dice di averlo trovato nello schienale del sedile dove stava il presidente e che poi, nel caos, è finito nella barella del governatore. Quindi non può essere stato un solo proiettile a colpire entrambi. Ciò avvalora l’ipotesi di un secondo killer. Landis non lo ha mai rivelato in 60 anni per paura di aver sbagliato nel manipolare il proiettile. Ma ora che ha 88 anni vuole togliersi un peso dalla coscienza.

Vero? Falso? È questa infinita serie di ipotesi e testimonianze a mantenere viva la curiosità del pubblico sul “giallo” di JFK. La prova è che non avevamo mai visto una presenza tanto folta nelle visite fatte finora a presidenti, da Jimmy Carter a Richard Nixon, da Bill Clinton a Ronald Reagan, che pure hanno dominato la scena della politica interna e internazionale per anni. Basti dire che è la prima volta che abbiamo dovuto fare la fila al botteghino per prendere il biglietto d’ingresso. Una folla non solo numerosa ma attenta, interessata a leggere i pannelli con le ricostruzioni e le smentite parola per parola. Quasi fosse una breaking news. Invece è la passione per il personaggio, non politico ma umano, a garantire l’immortalità di Kennedy. Chi era vivo nei 1000 giorni della sua presidenza ha la nostalgia del fascino suo, e poi di quello della moglie, del fratello, dei figli e dei nipoti. I Kennedy sono stati una famiglia di regnanti laici, capaci di essere un mito, e la tragedia della fine del suo capostipite lo ha reso immortale.

Usciti dal Museo, anche noi abbiamo dovuto andare a vedere il punto, sulla strada, in cui è stato colpito, e in cui Jackie lo ha coperto con il gesto istintivo dell’amore.

Cliccare sulle foto per leggere le didascalie