17. 30 agosto 2023 – Amarillo

Qui non è Nuova York – Verso sud con Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi

Il museo di Oklahoma City dedicato ai “First Americans”, i nativi americani, è chiuso al lunedì, e così ieri avevamo dovuto rimandare la visita ad oggi, 30 agosto, prima del lungo trasferimento ad Amarillo, Texas. Ne è valsa assolutamente la pena, perché il museo è stato aperto un anno e mezzo fa ed è l’unico concepito, creato e realizzato sotto la direzione di un gruppo di studiosi tutti “nativi-americani”. Sarebbe stato davvero un peccato perderlo.

Quando ci si arriva dal centro di Oklahoma City, il museo non fa una bellissima impressione. È circondato da un cantiere enorme che è destinato ad ampliare gli spazi espositivi, e nella giornata afosa c’è molta polvere tutt’attorno. E lo nasconde. Seguendo le indicazioni, però, si entra nell’area già finita e fruibile, e tutto cambia. La sede è imponente, geometrica, e davanti ha un largo spazio rotondo di prato verde, che si innalza per dar vita a una collinetta (mound) costruita nel passato dagli indiani per i loro riti cerimoniali, e qui presentata come una dichiarazione di tradizione e orgoglio etnico.

L’architettura all’interno è invece modernissima, con pannelli sospesi, o a muro, che illustrano tutte le fasi della storia delle 29 tribù (nazioni) che vivono nello stato dell’Oklahoma: cinque nazioni sono state qui da sempre, le altre erano state deportate a forza durante le migrazioni coatte imposte dal governo federale. È di quella fase la pagina vergognosa del “sentiero delle lacrime”, il trail of tears, che vide migliaia di indiani vagare per anni, anche per quasi mille miglia (i Cherokee, per esempio) dalle loro terre alla destinazione finale dell’Oklahoma, una sorta di campo di concentramento ante litteram.

Quando il visitatore entra è accolto da un’iscrizione di benvenuto in cui si spiega che il popolo Choctaw, il primo a sistemarsi qui, aveva chiamato il territorio Okla Homma, che sta per “red people” o gente dalla pelle rossa. Il paradosso è che oggi il termine “pellerossa”, o red skin, è ritenuto un’offesa, al punto che la squadra di baseball di Washington ha dovuto smettere di usare il suo nome storico di “Redskins”.

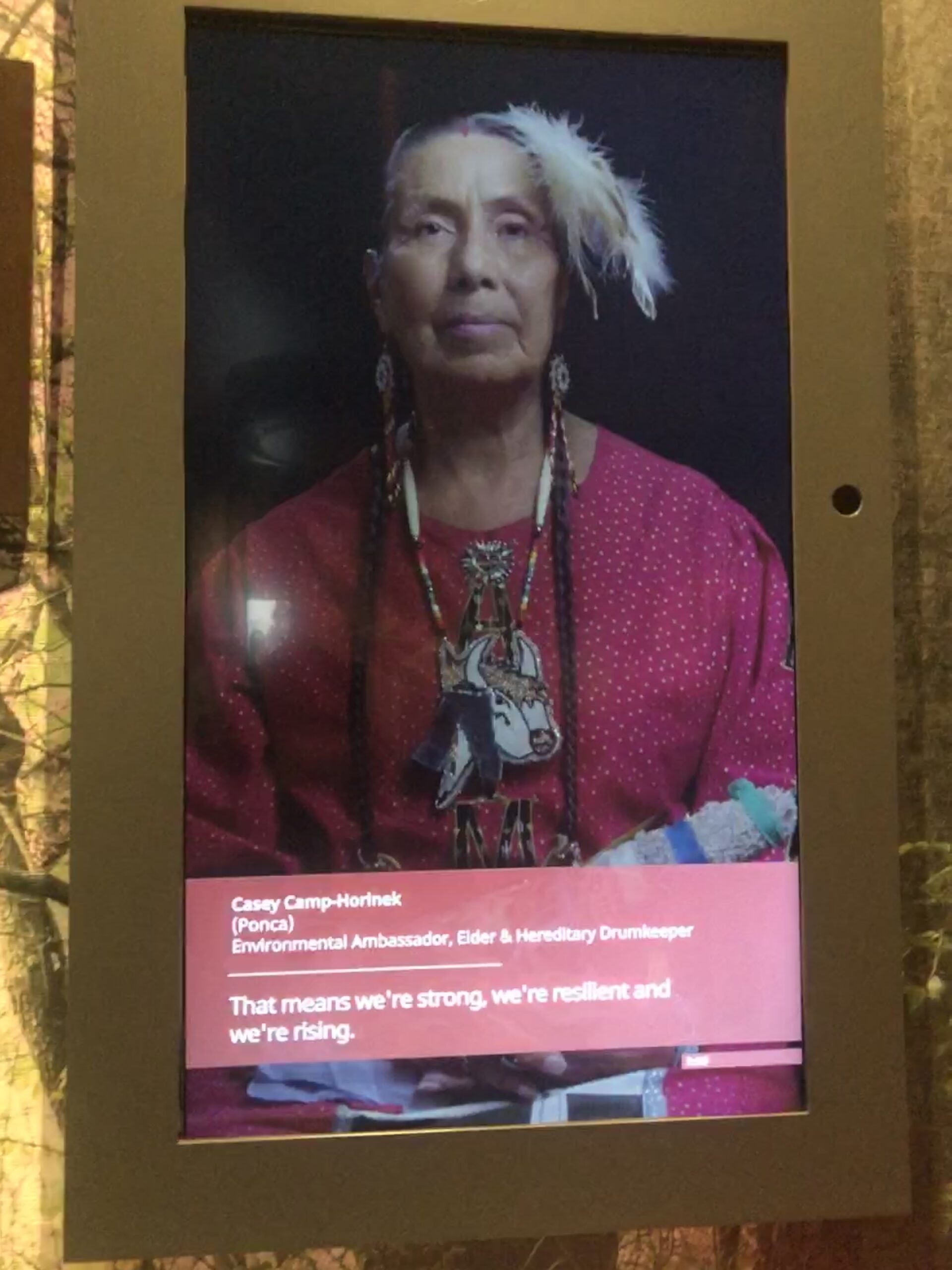

Ma è il tono generale in cui il dramma dei nativi americani viene presentato nei video e nei filmati con le interviste degli attuali leader delle tribù a lasciare, favorevolmente, impressionati. La storia dei nativi è infatti stata scritta e riscritta, ed è ben nota e incontrovertibile: il governo federale Usa ha compiuto un genocidio, la soppressione di un popolo. E lo ha fatto per un misto di piatto colonialismo economico (portare via la terra e le risorse) e di disumana espropriazione culturale (oltre al resto, l’obbligo della conversione dei bambini nativi al costume e alla religione dei bianchi occupanti).

Su questi dati di fatto, i curatori del museo, tutti “first Americans”, hanno compiuto un’operazione di ricerca e di ricostruzione del passato, ma soprattutto di come vedono il loro futuro, seria, ed encomiabile. Ci sono una serie di interviste di personaggi indiani contemporanei che offrono uno spaccato sulla loro realtà odierna, ma quella che ci ha colpito di più è stata la testimonianza di una avvocatessa. Nel ricordare che le nazioni indiane vengono da trascorsi che sono ormai macchie storiche eterne, di condanna per i colonizzatori bianchi, la giovane donna crede che ci possa comunque essere, oggi, una piena rinascita del suo popolo. Guarda avanti. Lei ha studiato la Costituzione ed è convinta che il nuovo contesto istituzionale americano offra concrete possibilità di miglioramento, di riscatto. Che vanno colte, con impegno e approccio positivo.

La avvocatessa sa bene, e ribadisce, che le vergogne dei colonizzatori debbono essere studiate, assimilate, e mai dimenticate. La prima macchia è la legge del 1830, l’Indian Removal Act, che sebbene fosse stata denunciata come incostituzionale dalla Corte Suprema, venne usata dal presidente Andrew Jackson per una deportazione di massa di 100 mila indiani, le cui tribù peraltro erano state decimate dalle malattie portate dai bianchi. Un’altra vergogna è che il Congresso e la Casa Bianca abbiano tirato fino al 1924 prima di concedere ai nativi, i First Americans, la cittadinanza americana e con questa tutti i diritti compreso quello del voto.

Siamo usciti dal museo, oltre che arricchiti dalla conoscenza di episodi storici che personalmente non conoscevamo, con una rafforzata consapevolezza: l’America è ancora alle prese con le convulsioni razziali ed etniche che sono parte del suo DNA, ma ha una determinazione forte e positiva di superarle.

Le ore al museo in Oklahoma ci hanno fatto arrivare alla tappa di Amarillo quasi al tramonto. La Route 66, nell’ultimo tratto prima della meta, è un bosco di pale eoliche. Infatti ha la più alta concentrazione di wind farm, o fattorie del vento, emblema della economia sostenibile che qui convive con i pozzi petroliferi. Ma Amarillo ha anche un altro primato: gestisce il 90% del business delle carni bovine del Texas, il che ne fa la destinazione obbligata per gli amanti delle bistecche. Sapendolo, abbiamo prenotato per la notte una camera al Big Texan Motel, adiacente al Big Texan Steak Ranch, che è un ristorante con 450 posti a sedere, e una griglia enorme che può “ospitare” decine di costate di manzo. È famoso per una trovata: offre la cena gratis a chi ordina una bistecca di due chili e la finisce in un’ora. Se non ce la fai, niente di male, e paghi quanto ordinato.

Per leggere le didascalie cliccare sulle foto